今日动态!八十年代上海外烟价格变化揭秘,万宝路和中华烟的价格曲线引发消费热潮

在八十年代的上海,外烟的价格成为了人们茶余饭后的热话题。那时的社会,特有的经济体制和文化氛围,造就了外烟这一消费品的特殊地位。各类外烟在市场上的价格变化,不仅反映了经济的波动,更是人们日常生活的缩影。在此,我们将深入探讨八十年代上海外烟的价格,以及其背后的社会经济因素。

八十年代上海外烟的价格是如何变化的?

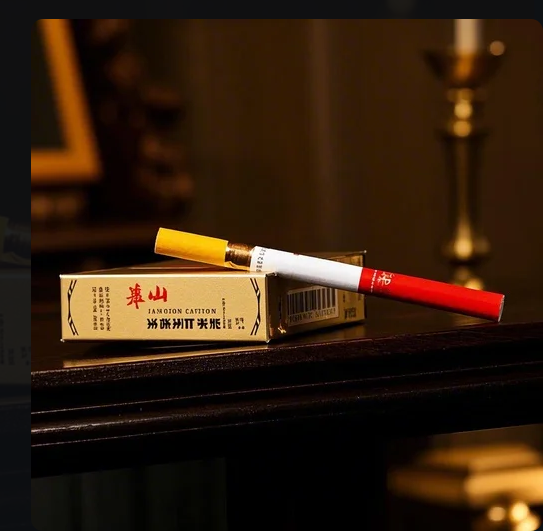

八十年代的上海,外烟价格随着多种因素而波动。1980年代初,外烟在上海的市场还不算成熟,价格普遍较低。以“万宝路”和“中华”等国际品牌为例,万宝路大约在2元人民币每包,而中华烟则相对较高,约在4元人民币每包。这种价格情况,使得外烟成为了许多消费者的选择。

随着经济的发展,到了八十年代中期,外烟的价格开始呈现出上涨趋势。1985年,万宝路的价格上涨至3元,而中华烟则逼近5元。这个变化不仅与国际市场的价格波动有关,还与国内市场的需求增加有着直接的关系。越来越多的人开始追求“洋气”的生活方式,外烟的销量也因此显著提升。

到了80年代末,外烟需求的飙升让价格一次次突破了历史高点,定价也日益市场化。例如,1989年的价格调查显示,万宝路上涨至5元,而中华烟的价格更是达到了8元每包。这个时期,外烟的价格被高度关注,成为了一个热议的话题。

为什么外烟在八十年代如此受欢迎?

外烟在八十年代的流行背后,原因是多方面的。首先,改革开放为外烟的引入提供了契机。越来越多的国际品牌进入中国市场,丰富了消费者的选择。其次,外烟在品牌形象和 packaging设计上都有着非常吸引眼球的优势,使其在消费者心中树立了高端和时尚的形象。再者,吸烟文化的传播也在潜移默化中提升了外烟的消费地位。

社会经济的变化也是推动外烟价格和消费剧增的重要因素。随着人们生活水平的逐渐提高,消费观念开始转变,外烟逐渐被视作身份的象征。人们在社交活动中,更倾向于选择外烟作为交流的工具,以展示自我的品位和生活方式。

另外,外烟在市场上还形成了一种“品味”的象征。许多人在聚会或交际场合中,以外烟作为“话题”的开场白,从中获取社交的乐趣。这使得外烟不仅仅是一个消费品,更成为了社会交往中的一部分。

八十年代外烟价格对人们消费习惯的影响是什么?

外烟价格的变化不仅仅是简单的经济数字,它在某种程度上反映了当时上海人的消费习惯。由于外烟价格相对较高,很多消费者在选择时更慎重。对于中产阶级甚至上层社会的人士而言,外烟的购买往往是品位和身份的体现,这种消费行为在潜移默化中影响了他们的生活方式。

- 外烟成为了社交场合中的“必备品”。

- 随着外烟价格的上涨,消费者开始调整自己的消费预算。

- 一些人倾向于选择高端品牌,显示自己的经济实力。

尽管外烟的价格不断上涨,但其在市场中的受欢迎程度并未受到影响。反而,价格的增加让外烟更加显得珍贵,很多人为了追求这一品位,愿意在外烟上花费更多。

为了维持等值的消费体验,许多家庭也开始在日常支出中,为外烟预留“专项预算”。这种情况在一定程度上催生了其他消费品的市场竞争,尤其是在高端市场的崛起中,外烟的流行成为了一个风向标。

回顾八十年代上海的外烟价格,可以看出这一现象不仅是市场经济运行的结果,更是时代特征的体现。外烟的价格变化,在某种程度上标示着社会经济的进步和消费观念的转变,成为了当时人们生活的一部分。

总的来说,八十年代的上海外烟价格,从最初的低价,到后来的飞速上涨,再到消费习惯的改变,置身于当时的社会大环境中,每一个变化都显得尤为重要。这也让我们今天,对于外烟和烟草文化的反思有了更深层的理解。